Karlsruhe - Palmbach: Informationen, Tipps, Sehenswürdigkeiten

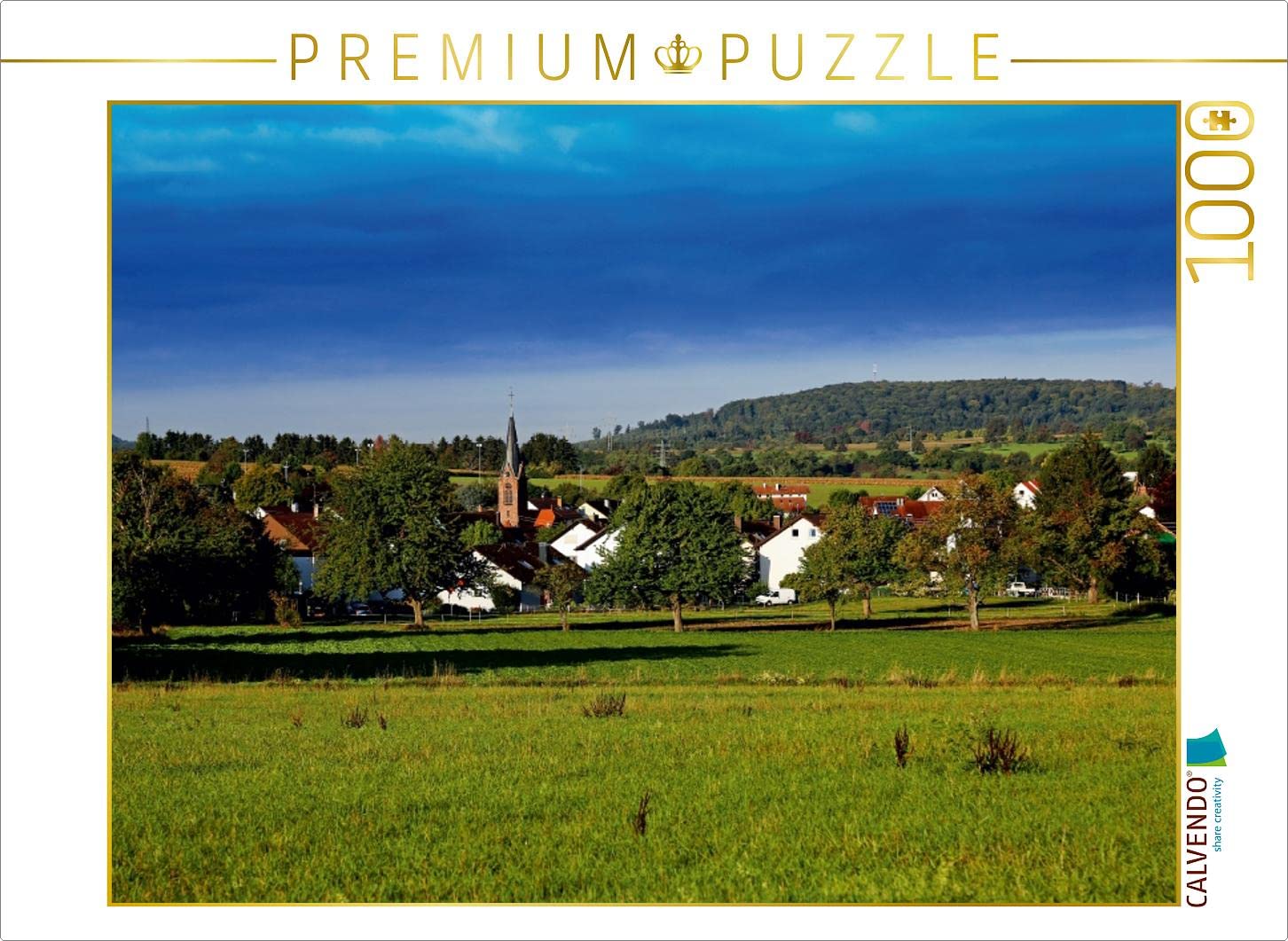

Waldenserort Palmbach

Herzlich willkommen!

Wir freuen uns, dass Sie hier sind.

Sie finden hier Informationen über den Waldenserort Palmbach, heutiger Höhenstadtteil und südöstliches Eingangstor nach Karlsruhe.

Naturpark Schwarzwald

Kultur, Natur und Tourismus im Bereich unserer Karlsruher Bergdörfer: Wir freuen uns, Sie als "Waldenserort im Naturpark Schwarzwald" begrüßen zu dürfen.

Kultur, Natur und Tourismus im Bereich unserer Karlsruher Bergdörfer: Wir freuen uns, Sie als "Waldenserort im Naturpark Schwarzwald" begrüßen zu dürfen.

Im Januar 2021 erfolgte der Beitritt der Karlsruher Stadtteile Durlach, Wolfartsweier, Hohenwettersbach, Stupferich, Grünwettersbach und Palmbach zum Naturpark Schwarzwald Mitte/Nord. Durch verschiedene Gebietserweiterungen wird der Naturpark um 46.000 Hektar erweitert und wird so, mit einer Gesamtfläche von rund 420.000 Hektar, zu Deutschlands größtem Naturpark. Durch die Zusammenführung von Landschaft, Landnutzung und Tourismus sollen positive nachhaltige Effekte für die ganze Region erzielt werden. Durch die Gebietserweiterung werden weitere Entwicklungen für den Naturpark, insbesondere in den Randbereichen, ermöglicht.

Hier finden Sie den Waldenserweg:

76228 Karlsruhe – Palmbach, entlang der Talstraße, der Henri-Arnaud-Straße und der Grünwettersbacher Straße

Die Wegpunkte des kreuzförmig angelegten Waldenserweges richten sich nach den historischen Gegebenheiten der Örtlichkeiten, weshalb die Erkundung des Weges an jeder beliebiger Stelle begonnen werden kann.

Anfahrt mit dem PKW

So erreichen Sie Palmbach: Von der Karlsruher Südtangente ist Pambach über die B 3 und die L 623 (Wolfartsweier - Grünwettersbach) erreichbar. Oder auch über die Autobahn-Anschlussstelle Karlsbad der BAB-A 8, die direkt am Ortsrand liegt. Aus Pforzheim oder Karlsruhe jeweils innerhalb von 15 Minuten.

So erreichen Sie Palmbach: Von der Karlsruher Südtangente ist Pambach über die B 3 und die L 623 (Wolfartsweier - Grünwettersbach) erreichbar. Oder auch über die Autobahn-Anschlussstelle Karlsbad der BAB-A 8, die direkt am Ortsrand liegt. Aus Pforzheim oder Karlsruhe jeweils innerhalb von 15 Minuten.

Parkplätze finden Sie beim Friedhof Palmbach, Friedhofweg / Kreuzung "Im Brunnenfeld" oder beim TSV Parkplatz. Geben Sie in Ihrem Navigationsgerät die Adresse "76228 Karlsruhe, Friedhofweg 1", bzw. Waldbronner Straße 12 ein. Für Reisebusse empfehlen wir den TSV-Parkplatz, Waldbronner Straße 12.

Mit dem Öffentlichen Personennahverkehr zu uns

Palmbach ist sehr gut an das Bus-Netz des KVV angeschlossen. Ab Karlsruhe Hauptbahnhof (Vorplatz) erreichen Sie uns innerhalb 20 Minuten mit dem Bus 47, Fahrziel Stupferich. Fahren Sie bis zur Haltestelle Palmbach Kirche. Es besteht Zustiegsmöglichkeit an der Haltestelle "Durlach Zündhütle" von der TRAM 2 und von anderen Buslinien. Von Montag bis Freitag können Sie außerdem die Linien 27, 47A und 158 nutzen. Seit Dezember 2018 ist Palmbach zusätzlich mit der Buslinie 158 vom Zündhütle und aus Karlsbad - Langensteinbach und Mutschelbach erreichbar. Am Wochenende verkehrt nachts der Nightliner-Bus NL3 zwischen Durlach und den Bergdörfern.

Palmbach ist sehr gut an das Bus-Netz des KVV angeschlossen. Ab Karlsruhe Hauptbahnhof (Vorplatz) erreichen Sie uns innerhalb 20 Minuten mit dem Bus 47, Fahrziel Stupferich. Fahren Sie bis zur Haltestelle Palmbach Kirche. Es besteht Zustiegsmöglichkeit an der Haltestelle "Durlach Zündhütle" von der TRAM 2 und von anderen Buslinien. Von Montag bis Freitag können Sie außerdem die Linien 27, 47A und 158 nutzen. Seit Dezember 2018 ist Palmbach zusätzlich mit der Buslinie 158 vom Zündhütle und aus Karlsbad - Langensteinbach und Mutschelbach erreichbar. Am Wochenende verkehrt nachts der Nightliner-Bus NL3 zwischen Durlach und den Bergdörfern.

Zur bwegt - Fahrplanauskunft - Zur KVV - Fahrplanauskunft

Wanderfreunde erreichen uns auch mit der Stadtbahn S11/S12 ab dem Haltepunkt Waldbronn-Reichenbach/Bahnhof oder der Haltestelle Karlsbad-Langensteinbach/Schießhüttenäcker. Wanderstrecke jeweils 3,5 KM mit Einkehrmöglichkeiten.

Führungen

Vom Arbeitskreis Palmbacher Waldensergeschichte, unterstützt von der Evangelischen Kirchengemeinde, werden jährlich mehrere Führungen entlang des Waldenserweges angeboten. Die Führungen finden meist an einem Sonntag statt. (Siehe Termine) Für Besuchergruppen führen wir nach Terminvereinbarung gerne weitere Führungen durch. Die Führungen sind gefüllt mit historischen Daten und Informationen rund um Palmbach und über die Waldenser.

Der gemütliche Spaziergang erfolgt auf gut ausgebauten Wegen. Alle Bereiche des Waldenserweges, die Standorte der Stelen, sowie der Waldenserplatz sind barrierefrei zugänglich. Sie können einen Zeitbedarf von 90 bis 120 Minuten einrechnen.

Weiterlesen: Karlsruhe - Palmbach: Informationen, Tipps, Sehenswürdigkeiten

Bücher - Geschenke - Souvenirs aus Wettersbach

Erinnerungen, Souvenirs und Bücher aus und über Palmbach, Grünwettersbach und den anderen Karlsruher Bergdörfern

Sie suchen ein Geschenk, das einen Bezug zu Palmbach oder Grünwettersbach hat?

Hier unsere Empfehlungen:

"Palmbacher Tasse"

Stadtteil-Tassen

Palmbach - Grünwettersbach - Stupferich - Hohenwettersbach - Wolfartsweier - Durlach und alle anderen Stadtteile

Preis: 9,90 €

Die Palmbacher Tasse, sowie Tassen aller anderen Stadtteile gibt es bei Tourist-Information Karlsruhe (Schaufenster Karlsruhe), Kaiserstraße 72-74, Tel. 0721-602997-580 oder im Online-Shop der KTG Karlsruhe Tourismus GmbH.

Hersteller: Karlsruher Tassen Manufaktur

Waldenser-Artikel

Besuchen Sie auch den Online-Shop der Deutschen Waldenservereinigung:

https://www.waldenser.de/orte/shop-literatur

Sie finden dort zahlreiche Waldenser-Artikel und Waldenserbücher.

Puzzle

Auch andere Motive, bspw. Stupferich - Marktfrau

Preis ca. 30,- €

Bücher

Die Region Karlsruhe und besonders der Karlsruher Stadtteil Palmbach freuen sich, dass durch einen neuen historischen Kriminalroman über das historische Karlsruhe und den Waldenserort Palmbach bundesweit gelesen werden kann.

Die Region Karlsruhe und besonders der Karlsruher Stadtteil Palmbach freuen sich, dass durch einen neuen historischen Kriminalroman über das historische Karlsruhe und den Waldenserort Palmbach bundesweit gelesen werden kann.

Neuerscheinung am 20. August 2020:

"Der Grenadier und der stille Tod" von Petra Reategui

Ein sorgfältig recherchierter Roman, der die Leser ins historische Karlsruhe des 18. Jahrhunderts und in das Waldenserdorf Palmbach entführt. Mit dabei ist auch Madeleine, ein Waldensermädchen aus Palmbach.

Eine weitere Hauptrolle in diesem Roman spielt das Waldensermädchen Madeleine, das damals zu Fuß vom württembergischen Palmbach ins badische Karlsruhe laufen musste, um dort auf dem Markt Nüsse und Honig zu verkaufen. Sie gehört zur dritten Generation der Waldenser, die auf Grünwettersbach Gemarkung angesiedelt wurden und den Waldenserort Palmbach gründeten.

"Waldenserblut" historischer Kriminalroman von Ulrich Maier

Um 1700 kommen viele Waldenser, die wegen ihres Glaubens in Frankreich und dem italienischen Piemont verfolgt und vertrieben wurden, nach Süddeutschland (Württemberg, Baden, Hessen) und gründen dort neue Gemeinden. Pfarrvikar Daniel Pastre soll im Auftrag der Waldensersynode in Nordhausen einen veritablen Skandal aufklären: Der Pfarrer von Norhausen soll Spendengelder unterschlagen haben. Zudem forscht Daniel nach der Herkunft der beiden Kinder Ester und Pierre, die nach ihrer Flucht aus dem Piemont in Nordhausen gelandet sind. Ester dient als Magd des umstrittenen Pfarrers, Pierre als widerspenstiger Gehilfe des berüchtigten Hexers von Schluchtern. Dieser soll Schwarze Magie betreiben und wird sogar des Giftmords beschuldigt. Bei seinen Nachforschungen lernt Daniel die hübsche Kindsmagd Cathérine kennen und lieben. Aber ihre Beziehung steht unter keinem guten Stern ...

Um 1700 kommen viele Waldenser, die wegen ihres Glaubens in Frankreich und dem italienischen Piemont verfolgt und vertrieben wurden, nach Süddeutschland (Württemberg, Baden, Hessen) und gründen dort neue Gemeinden. Pfarrvikar Daniel Pastre soll im Auftrag der Waldensersynode in Nordhausen einen veritablen Skandal aufklären: Der Pfarrer von Norhausen soll Spendengelder unterschlagen haben. Zudem forscht Daniel nach der Herkunft der beiden Kinder Ester und Pierre, die nach ihrer Flucht aus dem Piemont in Nordhausen gelandet sind. Ester dient als Magd des umstrittenen Pfarrers, Pierre als widerspenstiger Gehilfe des berüchtigten Hexers von Schluchtern. Dieser soll Schwarze Magie betreiben und wird sogar des Giftmords beschuldigt. Bei seinen Nachforschungen lernt Daniel die hübsche Kindsmagd Cathérine kennen und lieben. Aber ihre Beziehung steht unter keinem guten Stern ...

- ISBN: 9783842521513, Silberburg Verlag, erschienen am 25.03.2019, 352 Seiten, Format 12,0 x 19,0 cm

Ulrich Maier, Jahrgang 1951, ist in Karlsruhe geboren und in Heilbronn aufgewachsen. Er studierte in Stuttgart Geschichte, Sprach- und Literaturwissenschaft, arbeitet als Gymnasiallehrer, Landeskundebeauftragter des Kultusministeriums von Baden-Württemberg und in der Lehrerbildung. Er schreibt Fach- und Jugendbücher zur Geschichte, malt Landschaftsbilder und lebt abwechselnd in den Löwensteiner Bergen und am Bodensee.

Das Buch erhalten Sie im regionalen Buchhandel.

Jugendroman über die Geschichte der Waldenser:

"Das Vermächtnis" von Patrick Batarilo

"Das Vermächtnis" - Ein Jugendbuch über die Geschichte der Waldenser, von Patrick Batarilo

Thomas und Paula suchen die verlorene zweite Hälfte einer alten Medaille. In dem geheimen Raum finden sie ein vergilbtes Foto aus Palmbach, das sie weit in die Vergangenheit zurückführt- auf der Spur der Waldenser. Die sind, wegen ihres Glaubens vertrieben, im 18. Jahrhundert aus den französischen Alpen nach Deutschland gekommen, unter anderem nach Palmbach. Welche Verbindung schafft die Medaille zwischen Thomas und der alten Glaubensgemeinschaft? Und wer ist der geheimnisvolle Gegenspieler, der sich Thomas und Paula in den Weg stellt?

Ein spannender Jugendroman auf der Grundlage historischer Fakten und Erkenntnisse.

Das Taschenbuch ist im Evangelischen Pfarramt Palmbach und im Waldensermuseum "Henri-Arnaud-Haus" in Schönenberg erhältlich.

Preis 9,90 Euro.

Jetzt im regionalen Buchhandel bestellen.

Neuerscheinung am 20. Mai 2020:

"Klima Killer" von Markus Palic aus Palmbach

Stationen der Flucht

Diese Seite wurde am 05.03.2016 überarbeitet.

Stationen der Flucht - Die Palmbacher Waldenser -

Kurze Vorgeschichte

1173

Der wohlhabende Kaufmann Waldes (in Deutschland als Petrus Waldus bekannt) lässt die Bibel in die Volksprache übersetzen. Er verzichtet auf sein Vermögen und beginnt in Lyon als Laie das Evangelium zu predigen.

1184

Papst Lucius III. verurteilte auf der Synode von Verona zusammen mit Kaiser Friedrich Barbarossa die Waldenser als Ketzer.

Seit 1231

Päpstliche Inquisitoren führen Ketzerprozesse gegen Waldenser durch. Hunderte Waldenser werden zum Tode auf den Scheiterhaufen verurteilt. Solche Urteile wurden von der weltlichen Hand vollstreckt.

12. Jahrhundert

Die Grafen von Vaihingen besitzen die Herrschaftsrechte von Grünwettersbach.

1349

Die Dauphiné wird von Frankreich gekauft. Damit fällt das Pragelatal (Val Pragela) an Frankreich. Dort liegt auch der Ort La Balme, aus dem die Palmbacher Waldenser stammen. Bereits im Mittelalter ist das Pragelatal ein waldensisches Kerngebiet.

1535

Die Herrschaftsrechte von Grünwettersbach gehen an das württembergische Oberamt Neuenbürg über.

1517

Martin Luther schlägt seine 95 Thesen gegen den Ablass an der Tür der Schlosskirche zu Wittenberg.

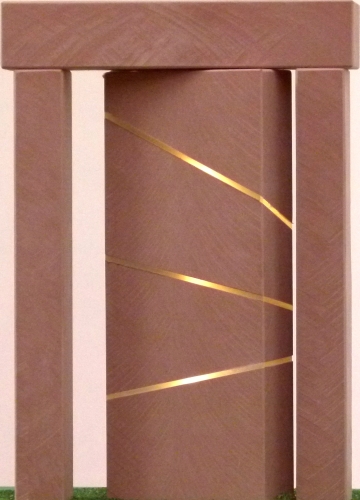

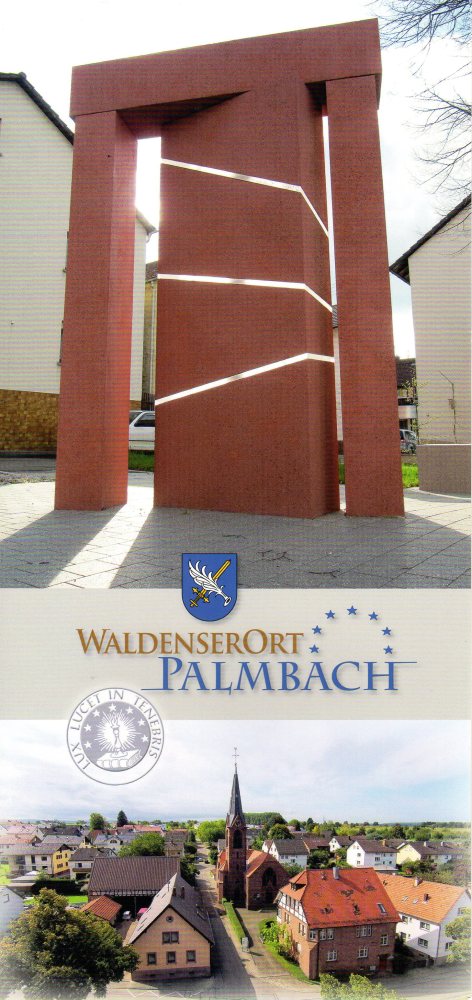

Das Waldenserdenkmal "Tor des Ankommens"

Das Palmbacher Waldenserdenkmal

Das Waldenserdenkmal mit dem Waldenserweg konnten im Jahr 2015 als Stadtteilprojekt, anlässlich des 300. Stadtgeburtstages verwirklicht werden. Das Denkmal „Tor des Ankommens“ erinnert an die Ortsgründung von Palmbach im Jahre 1701 und an die Verfolgung der Waldenser, die wegen ihres evangelischen Glaubens aus ihrer Heimat vertrieben wurden.

Vertreibung und Flucht erleben gerade in unserer Gegenwart eine brisante Aktualität. Menschen, die aus blanker Furcht um das eigene Leben ihre Heimat verlassen müssen, sind auf Unterstützung und Solidarität angewiesen. So wie die Waldenser im damaligen Herzogtum Württemberg Aufnahme gefunden hatten, sind die heutigen Flüchtlinge auf eine helfende Willkommenskultur angewiesen. Damals wie heute war und ist dies ein Gebot der Menschlichkeit und der Nächstenliebe. Dies soll das „Tor des Ankommens“ symbolisieren.

Das Karlsruher Künstlerpaar Barbara Jäger und OMI Riesterer hatten im Jahr 2014 den städtischen Wettbewerb mit ihrem Modell „Tor des Ankommens“ gewonnen. Dieser Siegerentwurf wurde nun auf dem neuen Waldenserplatz an der Talstraße verwirklicht. Das Denkmal hat eine Höhe von ca. 3 Metern und eine Breite von ca. 2,20 Metern. Die drei fächerförmigen Strahlen, die im Türblatt aus Plexiglas eingearbeitet sind, leuchten nach allen Seiten. Das Baumaterial Beton wurde durch die symbolische Zugabe von einheimischem Sandsteinsplitt aus einem Grünwettersbacher Steinbruch veredelt. Durch das Sandstrahlen der Oberfläche wird diese Zusammensetzung sichtbar.

Bedeutung:

Das sich öffnende Tor ist Zeichen für das Ankommen der Waldenser in ihrer neuen Heimat Palmbach. Mit den drei Strahlen und den vier Steinblöcken in der Tür geben die Künstler einen Hinweis auf die Symbolzahl Sieben, die auch im Waldenserwappen mit den sieben Sternen enthalten ist.

Das Wappen der Waldenser, welches im Denkmal künstlerisch umgesetzt wird, zeigt einen Leuchter, umrandet mit strahlendem Licht, der auf einer Bibel steht. Um den Leuchter sind sieben Sterne zu sehen. Diese erinnern an die sieben Gemeinden aus dem biblischen Buch der Offenbarung, die trotz aller Bedrängnis dem Evangelium treu bleiben.

Um die bildliche Darstellung herum findet sich die Umschrift „Lux lucet in tenebris“, zu Deutsch: „Das Licht leuchtet in der Finsternis“. Auf dieses Motto der Waldenser beziehen sich die drei Strahlen im Denkmal, die Tag und Nacht das Licht durch die Tür leuchten lassen.

Die Zahl Sieben setzt sich am Denkmal aus der Drei, nämlich den Lichtstrahlen und der Vier, den Steinelementen in der Tür, zusammen.

Seite 2 von 4

Neueste Beiträge

Info-Flyer

Unsere neuen Info-Flyer "Waldenserweg Palmbach" und "Waldenserort Palmbach" (Ausgabe August 2018) erhalten Sie bei der Ortsverwaltung Wettersbach und in der Waldenserkirche Palmbach. Außerdem legen wir die Flyer in den örtlichen Geschäften und im Bücherschrank aus.